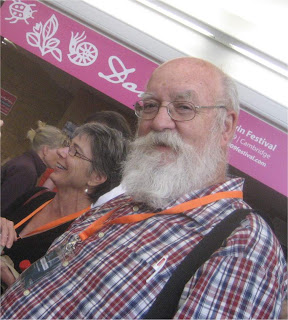

ダニエル・デネットは科学者ではなく、認知科学領域の哲学者で、米国タフツ大学教授である。脳と意識(13章で扱う)についての考察から、強いダーウィン主義の最良の作品のひとつと考えられている総括の本(「ダーウィンの危険な思想」)の執筆に至った。

彼はダーウィンの中心思想を、進化とはダーウィンが自然選択と名付けたひとつのアルゴリズム、盲目的で機械的な過程であると考える。デネットはアルゴリズムという考えにひどく固執する。普通、アルゴリズムは物事を単純化するが、自然界においてわれわれが観察する特徴はダーウィン主義のアルゴリズムで創造されている、と彼は言う。

「表面下の過程は、個々を見ると盲目的な段階以外の何ものでもなく、知性的指揮の助けなく進行する」

「好むと好まざるとにかかわらず、このような現象がダーウィン主義の力の中心を現している。小さな分子機構がすべての究極の源泉であり、その意義の、つまり宇宙における意識の源泉である」

単純なものが複雑なものを作り、自然のすべての形は人が入り込めない盲目的なアルゴリズムの結果であるという見方に夢中になり、デネットは自身が言うところの「ダーウィンの危険な思想」を万能の酸に喩えている。

接触したすべての物資を溶かしてしまう万能の酸のように、ダーウィンの思想は出会ったすべての概念を崩壊させる。その中には、プラトンの思想やアリストテレス主義の「本質」が含まれる。「本質」あるいは「イデア」に対応する「自然種」という概念も意味をなさなくなる。そこにはドーキンスの場合と同様に、ある種から他の種へゆっくりと移行し、種とはゲノムが常に進化するために生じた少しずつ異なる個体の集合であるとする進化の漸進主義の思想が見て取れる。

デネットは自然選択の力にこのような(盲目の!)信を置いているので、躊躇なくこう書く。「知識人が自然選択仮説に対する強力な反論に見えるものに出会った時、このような理屈をつける。この反論をどのように覆すのか、この問題をどのように解決するのか、私にはまだ考えが浮かばない。しかし、自然選択以外にこの結果の原因があり得るとは想像できないので、その反論には根拠がないに決まっていると考えるだろう。いずれにせよ、この結果を説明するためには自然選択で十分なのである」。

デネットは自分が書いたことの重大さを完全に意識しているのだ。こう言って自らを正当化する。自然選択は多くの挑戦を受け、多くの成功を収めたので、「最終的に誤りになるだろう考えは、このような批判の執拗なキャンペーンにすでに敗れたことになると考えるのは理にかなっている。もちろん、それは議論の余地のない証明ではなく、非常に説得力のある論拠に過ぎないのだが」。ニュートン物理学が全く異なる概念によって置換されるまで300年に渡ってあらゆる攻撃に耐えたことを考えると、この議論にはそれほど説得力はない。12章で触れることになる一つの思考停止の状態を雄弁に語るものである。

この他のデネットの中心的思想に適応主義がある。「適応主義の論理にはわれわれが自由に選択できる余地はない。それは進化生物学の心であり精神だからだ。それが改善され修正できるとしても、生物学の中心的な立場から降りるのを思い描くことはダーウィン主義の凋落のみならず、医学同様に生化学や他のすべての社会科学の衰退を想像することになるからである」。彼は適応主義を「リバースエンジニアリング」と比較するのだ。エンジニアが競争相手の製品を分解する時、「なぜこの線はこのように太いのか」とか「なぜこの型の合金をここに使ったのか」というような疑問を自らに問いかける。もちろん、デネットはしばしば質問に対して答えがなく、ある解決が選択されたのは偶然であることを認める。しかし、大多数の例ではひとつの解決がある。同様に、生物に特徴的な相違を眺める時、その大多数の例ではそれが偶然にそこにあるのではなく、先祖の生存環境への適応から来ているのである。

なぜこのような適応主義の論理が強いダーウィン主義者にとってこれほど重要なのかを理解することは重要である。彼らにとって、自然選択は非常に効果的なもので、全くの偶然による変異から驚くべき適応を惹起できるのである。したがって、生物の大部分の特徴は適応の結果であるべきなのである。

デネットはまた「クレーン」と「空のフック」(skyhook)という概念と作った。クレーンとは物をある地点から別の地点へ移動することを可能にする恒久動力である。これは生命の歴史において、種が正常のメカニズムでは越えることのできない重要な進化の隔たりを越えることを可能にするものだろう。制御遺伝子の変異はこの「クレーン」の一つの例になり得るだろう。

「空のフック」は虚空に吊るされた神秘的で、驚異的で、途方もない動力である。デネットは常に非ダーウィン主義者や非還元主義的見方を取る人を非難している。

そして、現代文明が象のような巨大な哺乳動物にとって毒になるように、ダーウィンの危険な考えも宗教にとって脅威になる。なぜなら、それはすべてを溶かしてしまう普遍的な酸だからである。デネットは、象は救うべきだがどんな代償を払ってもということではないと言う。同様に宗教も救済すべきだが、何を受け入れてもということにはならない。「安全のために絶対に必要とあれば、宗教は隔離されなければならない。われわれは女性性器切除や、イスラム教とまでは言わないが、ローマ・カトリック教会やモルモン教における女性の低い地位を単純に受け入れることはできない」

同様の論理によって、米国の私立キリスト教学校における創造論教育を禁止すべきだというところに向かわざるを得なくなる(デネットは巧妙に教育におけるダーウィン主義批判を禁止しないようにしているが、実際には禁止から遠く離れるものではないように見える)。したがって、宗教が占める最良の場所は動物園ということになる(これは冗談ではないのだ!)。「われわれの宗教の伝統のすべての栄光はどうなるのか。言語、芸術、習慣、儀式、記念碑と同様に確実に保存しなければならない。今日の動物園は絶滅の危機にある動物のための二流の避難所と考えられるようになっている。しかし、少なくともこれらの避難所は存在し、保存されているものは置換不能である。・・・もし宗教が文化的な動物園や図書館、コンサートや催し物で保存されるとすると何が起こるのか自問することができる。そしてそれはすでに起こっている。旅行者がアメリカインディアンの部族の踊りを見るために群がるが、彼らにとってそれは民俗芸能であり、敬意をもって扱わなければならない宗教的儀式である」

もちろん他にも強いダーウィン主義者は多数いる。エルンスト・マイヤー、ジョン・メイナード・スミス、マーク・リドリー、あるいはフランスにおいては輝かしい先達のジャック・モノ、フランソワ・ジャコブは言うに及ばず、マキシム・ラモット、ミシェル・デルソルなどが。しかし、彼らはドーキンスやデネットがダーウィン主義に対して行った説明に何も根本的に新しいものをもたらしていない。