弱いダーウィン主義者:偶然の優位

弱いダーウィン主義者:偶然の優位

スティーヴン・ジェイ・グールドは、確実に20世紀最大の進化論の専門家の一人であり続けるだろう。それは、単に彼が多作の作家、素晴らしい教育者(進化の概念について読者に語った多くの物語が、単に「パンダの親指」のような生物学的異常についてだけではなく、野球の歴史やチョコボールやミッキーマウス人形の大きさの進化も扱っていた!)であっただけではなく、ダーウィン主義の概念に二つの革命を齎した原点にいたからでもある(彼の敵対者たちは、それは単純な「適応」についてだと言うだろうが、彼らが適応主義者なのだから尚更重要なのである)。

最初の革命的なことは、彼がナイルズ・エルドリッジとともに「断続平衡」という概念が出ている論文を発表する1972年に始まる。グールドが確認するように、「ダーウィンによれば、祖先とその末裔たちは漸進的な段階が一つの連続となる過渡的関係が無限に結びついていなければならない」

それが古生物学の層に残された「資料」における有名なミッシング・リング(失われた環)の問題である。グールドは躊躇することなく、こう書いている。「過渡的な化石の形が極端に珍しいことは、古生物学の専門家の謎として残っている。われわれの教科書を飾る進化の系統樹は、枝の末端と分岐についてのデータしか持っていなかった。それ以外は演繹から成り立っていて、もちろん可能性はあるが、どの化石もそれを確認ところまでいっていない」

ダーウィンとそれに続く強いダーウィン主義者は、それが化石の記録の不完全さによるものだといつも主張した。地上に生存した100万人以上の個体のために、ひとつの個体だけが完全に化石化するのである。しかし、「自然は飛躍しない」、生命は静かに流れる長い川であり、種は感知されないようにゆっくりと進化する。この点がデネットなどの強いダーウィン主義者には種の「本質」がないのだから種の概念は疑わしいとされるのである。

ここで初めてグールドは、過去、現在、そして未来のすべての反ダーウィン主義者の中心になる説明、すなわち、すでに発見されている化石の構造は漸進主義と対立することを主張する。

「大部分の種の化石の歴史は、漸進主義と合致しない二つの特徴がある。一つは、安定性である。大部分の種は、地上に存在したすべての期間において、方向性を持った変化を一切示していない。われわれが手にしている最初の化石は、最後のものと非常によく似ている。形態学的な変化は一般的に限られていて方向性もない。もうひとつの特徴は、突然の出現である。ある地域において、一つの種が祖先の規則的な変化の結果、徐々に現れることはない。それは突然、『完全にできあがった形で』現れるのである」

古典的ダーウィン主義者の重要な議論は、たとえ「ミッシング・リング」が化石化されないとしても、それは進化が漸進的な現象であることを妨げるものではないというものだが、この議論は最早成立しなくなる。化石の記録が長期にわたる種の安定性や短期間における急激な変化を明らかにする事実は、グールドがこの考えはダーウィン主義者の間でも稀なので尚更歓迎しなければならないと強く(素直に)主張するように、明らかに進化の漸進主義の考えとは対立する。

このことは進化論を捨て、種は神により地上に「完全な形で創られ」齎されたとする創造論に返らなければならないことを意味しているのだろうか。アメリカの創造主義者たちは、かれらの主張のためにグールドの言葉を利用することを忘れなかった。しかし、それは事を少し急ぎ過ぎており、不誠実な創造主義の回復である。なぜなら、そこで「断続平衡」の概念が介入するからである。

この説によれば、進化は大集団の中では決して起こらず、非常に強い制限のかかった小集団の中でしか起こらず、そこで一つの種から別の種への「種分化」があるとされる。その現象は(地質学的に見ると)非常に速く、一つの新種が出現し、繁殖し、時には母体である種を犠牲にして祖先の領域を占領するのには、数千年、時には数百年しかかからない可能性があるとグールドは考えている。例外を除けば、進化が化石化により写し取られるには、変化があまりにも少数の変異体に、しかもあまりにも短い期間しか起こらない。

強いダーウィン主義者は、そこには自然選択により篩にかけられた変異という古典的なダーウィン主義しかないと騒ぎ立て、この考えを「併合」しようとした。その過程が10万年の代わりに千年かかるとしても何も変わらないとした。大進化(種以上のレベルの変化)がたとえ促進されたとしても小進化(種内の変異)と同じメカニズムで起るもので、すべてはダーウィン主義が可能とする最良の世界の中の最良のままである。これがデネットやドーキンスが次のことを証明するために多くの時間を割く理由である。

1. グールドは何も創り出していない。

2. 根本的に新しく、自然が本当に飛躍するというダーウィン主義に対する恐るべき冒涜になることを言っていない。

事実、たとえ「断続平衡」がより速い進化的変化のリズムを提唱するとしても、それは人間のレベルにおいてはあくまでも漸進的現象である。そのことをグールド自身はこう言っている。「たとえあなたの全人生の間、注意深く種分化の過程にあるミツバチを観察したとしても、おそらく何も見つけることはできないであろう」。したがって、「断続平衡理論は大進化の理論ではない」。それは高みから眺めた時、進化は飛躍しているように見えるが、近くで見ると飛躍しないということを意味している。

しかしながら、断続平衡理論がマクロ変異に依存しないからと言って、親と異なる特徴を持つ個体が現れる時、このような現象が存在することを否定することにはならない。「パンダの親指」の中で最も魅力的な章のひとつである「有望な怪物の帰還」が示すように、グールドがその存在を強く信じていたことは明らかである。グールドは1940年代の遺伝学者リチャード・ゴールドシュミットを復権しようとする。グールドがこのように打ち明けたので、その仕事は重いものである。「ジョージ・オーウェルの小説『1984年』の暴君ビッグ・ブラザーが人民の敵エマニュエル・ゴールドスタインに毎日2分間嫌悪を放送した。私が1965年頃大学で進化の生物学を勉強した時、正統からのあらゆる嘲弄や批難が、正しい道を踏み外したと言われた有名な遺伝学者のリチャード・ゴールドシュミットに集中していた。しかし、私は次の10年で進化生物学の世界で復権するのはゴールドシュミットだと確信している」

一体ゴールドシュミットはどんな酷い罪を犯したと言うのだろうか。大進化を可能にする過程は肉眼で見えるものとは同じではなく、それが小進化を担っていることを主張した彼が。それは大部分の強い非ダーウィン主義者が言っていることである。ここで、このような立場がダーウィン主義者の一部に引き起こす反応の暴力性について指摘することは重要である。1960年代に正しかったことは現在でもそうである。

自然は時に怪物を作るが、一般的には生存できない。しかし、10万にひとつの怪物が生存可能だと仮定してみよう。それは親とは異なる世界に適応する可能性のある「有望な怪物」ということになる。ゴールドシュミットにとっての大進化とは、古典的なダーウィン主義ではなく、このような有望な怪物の稀にしか起こらない成功に依存している。

グールドはそこには何ら非常識なことはないと考える。「ダーウィン主義者として、ゴールドシュミットの提唱する次の前提に賛意を表したい。すなわち、大進化は小進化の単なる演繹ではなく、最も重要な構造の移行は、中間相の長い連続が先行することなく突然起こり得ることである。・・・顎や翼が半分だけで何の役に立つだろうか。前適応の概念は、新たに生まれる段階は別の機能を満たすものであることを主張して古典的な反応を齎す。半分だけの翼は獲物を捕まえたり体温を調節するためのものであった。私は前適応を重要な、さらに言えば不可欠な概念であると考える。しかし、もっともらしい話は必ずしも正しくはない。ある場合には前適応が漸進主義を救い得ることを疑わないが、大部分あるいはすべての場合にそれが連続性を説明するものだろうか。私の想像力の欠如かもしれないが、私は否と答えたい。この考えに適合する最近発表された二つの不連続な変化を提示する。(そこでグールドは、脊椎動物に特徴的な現象であるいくつかの齧歯目の頬の外の袋と上顎の中央の関節がモーリシャス島の蛇に現れることを指摘する。)これらの事実・・・と他の同様な現象は、ずっと以前に私の漸進主義に対する信を打ち砕いたのである」

そしてグールドはダーシー・トンプソンの有名な論文「成長と形態について」の一節を引用してその章を終える。「代数曲線はそれが属する科の基本的な様式を持っている。円を頻度曲線に変換することなど決して考えない。動物の形態にしても同様である。無脊椎動物を脊椎動物に変えることはできない。・・・自然は一つの形から別の形に変化する。これらの形の隔たりを越えるための足場を探すことは、永久に無駄なことである」。したがって、グールドにとっていくつかの移行は突然起こるもので漸進的なものでないことは明らかである。なぜこれがそんなに重要なのだろうか。なぜならダニエル・デネットやリチャード・ドーキンスが偶然だけでは「有望な怪物」を生み出さないことを論証するのに大量の時間を使っているからである。このような大進化の存在を認め、進化において最も重要な役割を担わせることは、「非偶然」への扉を開けることで、強いダーウィン主義者には耐えられないことである。グールドは偶然が想像されるよいずっと多くのものを生み出し得ることを主張して自己弁護する。

そして、そこにこそグールドの第二の革命がある。今回は、リチャード・ルウォンティンとの共著で、「サンマルコ大聖堂のスパンドレルとパングロス風パラダイム:適応主義者のプログラムの批判」というおかしな表題の論文を発表する。この論文は進化生物学で最も引用される論文のひとつになっている。それは生物学とは何ら関係のない例を用いる適応主義の徹底的な批判である。ここではベニスにあるサンマルコ大聖堂の穹隅について扱っている。丸天井を造る時、穹隅はアーチにより結ばれる柱の上に設けなければならない。三角形の形をする空間(図10.1参照)がそれぞれの柱の頂点に現れることになる。

図10.1教会の丸天井を支える穹隅

図10.1教会の丸天井を支える穹隅この部分は丸天井のために必要であり、

この部分のために存在するのではない。

これがティンパヌム、あるいは穹隅である。グールドの言い分は、この部にある空間をどうしても埋めることが不可欠になる。それは教会に特別な何かを齎すために穹隅は存在するのではなく、ただ単に丸天井の存在がこの種の副産物の存在を前提としているからである。グールドとルウォンティンは、強いダーウィン主義者が生物のすべての特徴の存在理由を説明しようとする時、作り話をすると感じている。ある特徴にはサンマルコ大聖堂の穹隅以上の存在理由は最早なく、生物にとって切り札となる他の特徴の副産物として存在する。これらのティンパヌムにより生体に付与される切り札を明らかにするために進化論による理論を発展させようとすること。それは自然選択がティンパヌムを選択したであろう理由を説明することになるが、「この最善なる可能世界においては、すべては最善である」と言い張るヴォルテールの善良なパングロス博士の論理と同じように不可解である。適応ではない臓器を表わすティンパヌムという言葉は成功を収め、今日広く広がっている。

グールドにとって自然選択を矮小化するこのやり方は、理論的に偶然に起こる出来事の役割と進化における偶然性の過大評価を意味している。グールドのもう一つの挑発的な考えは、進化の過程において複雑性を増すような方向への真の進歩はないというものである。

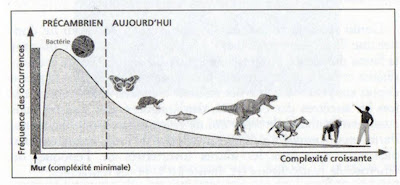

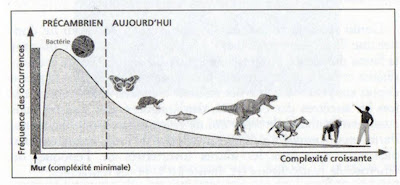

「しかし最後には、最も無分別な生物学者でさえ最初の生細胞から人間の出現までに起こった複雑性の著しい増加を認めることができると私に言うでしょう」。グールドにとって、それは幻想である。彼は基本的に「最少複雑性の壁」が存在すると言う(図10.2参照)。

図10.2

図10.2細菌は最も複雑性が少なく、理論上存在し得る最も小さい生物にかなり近い。細菌はいつも地球の主要な生命体であった。グールドは細菌が150℃、地下10kmに至るまで存在していること、その有用性、多様性、地上から消すことのできない不可侵性などに対して、文字通りの頌歌を捧げる。

「この壁のお陰で図の左には行くことのできない生命は、より複雑な右に向けて進化するしかなかった」。しかしそれは何も意味しない。「生命の歴史における有名な進歩は、このように祖先の最も小さな生物から離れる偶然の運動であり、基本的に有利な複雑性に向けての一方向の衝動的な動きではない」

グールドは宇宙における複雑性の頂点という特別な位置を人間に与えることに対して激しく対抗する。「確かに右側は存在するはずである。しかし、その生物は部分的には不確実で完全な偶然による全く予測不能の産物であり、進化のメカニズムによりあらかじめ決められているものではない。左の壁近くから始め、多様化が拡大するように放置するという生命のゲームを好きなだけやり直してみなさい。ほとんど常に右側に行くだろう。しかし、毎回最大の複雑性を占める場所にいるのは、見事に異なり、全く予想できないものだろう。この試みの大多数は、意識を持った生物を決して生み出すことはないだろう。人間は純粋に偶然の産物で、生命の方向性が持つ必然の結果でもなければ、進化のメカニズムの結果でもない」

グールドはこの主張を何度も繰り返すことになる。その現実的な例を提供するために、彼は有名な作品(「ワンダフルライフ」)においてカナダのバージェス動物群を解析する。そこには5.7億年前の化石に閉じ込められた無脊椎動物が非常にたくさんある。その中には甲殻類、蜘蛛、昆虫の祖先と同時に、既知の動物のいずれにも当てはまらない30ほどの原型が含まれている。例えば、当時のすべての無脊椎動物より大きな体長60cmのアノマロカリスや驚くべきハルキゲニア(図10.3参照)とその触手がある。

図10.3

図10.3幻覚 (hallucination) を引き起こすところから名付けられたハルキゲニア (Hallucigenia)

© サイモン・コンウェイ=モリス(ケンブリッジ大学)

ところがこれらの注目すべき動物は子孫を残さなかったが、ピカイアがいた(図10.4参照)。

図10.4

図10.4われわれの共通祖先ピカイア

© サイモン・コンウェイ=モリス(ケンブリッジ大学)

しかし実際のところ、これは最初の脊索動物で(背中全長に渡りわれわれの脊柱の祖先に当たる棒状のものを持つ)、すべての脊椎動物の祖先になる。ハルキゲニアやアノマロカリスのような生存競争により適しているような種が絶滅したのに対して、なぜピカイアのような生物が生き延びたのだろうか。

スティーヴン・ジェイ・グールドによると、そこには特別な理由は何もなく、この生存の基にあるのは全くの偶然で、それなしにはわれわれの存在は決してなかった。「なぜ人類が存在するのか?・・・それはピカイアが十分の一刑にも相当する厳しい条件を生き延びたからである。この答えはひとつの自然の法則も援用するものではない。それは進化の過程の予測可能性についていかなる推論にもよらず、またエコロジーや解剖の一般的な規則に基づく蓋然性の計算にもよらない。ピカイアの生存は偶然であり、そこには歴史は全く関与しなかったのである」。このことからグールドは再度こう言う。「このような命題から次のように結論する。人間の性質、立場、潜在能力に関する生物学に与え得る最も洞察力ある判断はこの時期にあり、すべての偶然を具現化した。ホモサピエンスは生命の歴史におけるひとつの細部であり、ある傾向を具現化したものではない」

この人間嫌い、バイオスフィアにおいて人間が占める位置を減少させようとするこの意志があるからと言って、グールドは人間の権利の擁護者であることを止めなかった。彼は「人間の測り間違い」、すなわち生物学のデータ、知能検査、ニセ科学によるすべての論証を人種差別や優生学のために用いることに抗議した。社会生物学や遺伝子決定論に依拠する考え方に対して辛辣さを以って戦った。マルクス主義の伝統の中で育ち、不可知論者ではあったが、科学と宗教の関係についての著作を残すほど宗教に敬意を払っていた。彼はその中で、「重複することなき教導権」(NOMA)という概念を提唱している。科学の教導権は、宇宙は何から成っているのかという事実となぜそのように機能しているのかという理論を明らかにする経験主義の領域に関与する。「宗教の教導権は最終的な意義や道徳的価値を重視する。この二つの教導権は相互に侵害することはない」。

この点に関して、グールドがアメリカの学校において「創造論の科学」を教えることに対して科学者の戦いの先頭にいたことを思い起こそう。この教育は、進化論の科学の教育や創世記の文字通りの解釈に信憑性があることを説くニセ科学の議論(人間がディアノサウルスと同時代に生き、地上における生命は一万年を超えないなど)の紹介と並行して必修を狙ったものであった。

これらの不合理との対立により、彼は領域のあらゆる混同に対して戦うと同時に、宗教の支持者(アメリカでは彼らのすべてが創造論者であることは全くない)に対しては自分が彼らの敵ではないことを示すようになった。しかし、この厳密な分離の原則により、彼が習合を激しく非難することになる。すなわち、科学界で完全に認められている事実や理論に依拠する彼と同じレベルの科学者が、科学の進歩は世界の非物質主義的な概念に証明だけではなく信憑性をも与えると主張できることに対する攻撃である。

この本を読んでいるあなたにとっては特にはっきりしているこの学派の発展の前で、グールドは冷静さを失い、こう認める。「私は習合の議論があまりにも不備で、あまりにも非論理的で、あまりにも全くの願望にしがみつき、あまりにも原則や過去の確実性を背負い込んでいるので、表情を平静に保つことも筆を落ち着かせることも難しいのである」

彼の筆の中に、科学の博士号もない創造主義者によって表明される不合理ではなく、量子物理学や人間原理に対する同輩の考察を評するために 「驚くべき愚劣」、「曖昧な隠喩」、「お手軽な非論理性」という決まり文句を見つけることにより、彼が普段敵対者に対してどこまでが尊敬に値するのかをわかった時、彼は意識するしないにかかわらず、「重複することなき教導権」にとって唯一の深刻な脅威になるのが創造主義者ではなく習合主義者であることを理解していることがわかるのである。

グールドの個性はこのように弱いダーウィン主義者の中にあり、彼の同僚であるナイルズ・エルドリッジ、リチャード・ルウォンティン、スティーヴン・スタンレーの考え方は主な点については彼と余りにも近いので、この学派の思想を描くために彼の著作に集中的に取り上げた。しかし、(理論的には)偏見のない科学者と言えども先入観を持つ可能性のあり様を発見するためににルウォンティンを引用するのは興味深いものがある。「われわれは物質主義へ前提としての義務を負っている。それは科学の方法や体制が現象の世界を物質的に説明することを求めているためにわれわれを縛るのではなく、反対にそれがわれわれの直感と対立し、素人を当惑させることになるとしても、物質的な説明をもたらす研究方法や一連の概念をわれわれに生み出させるのは、われわれ自身の物質的因果関係に対する前提としての同意なのである。さらに、物質主義は神の存在を少しも受け入れることができないという意味で絶対的である」

ルウォンティンは彼のような賢者でも(ここで言う「われわれ」にはグールドも含まれる)客観的な科学的データではなく観念的先入観に基づいて物質主義のために身を投じることを強調すべき誠実さをもって認めている。このことは、なぜ進化のメカニズムを冷静に考えようとする時に思考が熱を帯びてくるのかを理解する上で非常に重要である。